HOME > 自律神経失調症の症状 > 食欲不振

食欲不振の原因とは?その症状と5つの解消法について

食欲不振に悩む人は少なくありません。

消化器系の病気が原因で食欲不振になることもありますし、春バテ・夏バテや妊娠が原因となるケースも。そして精神的なストレスで食欲がなくなることは誰にでも経験があるのではないでしょうか?

これは、ストレスと自律神経と消化器系(胃や腸など)が深く関係しているから。

そこで、食欲不振の原因とは? その具体的な症状とは? 5つの解消法とは? についてわかりやすくお伝えします。

スポンサーリンク

【目次】

食欲不振の原因とは?

食欲不振の原因はさまざま。病気が原因である場合もあれば、ストレスや不規則な生活習慣からくる場合もあります。

まず食欲不振の原因にはどんな病気があるかというと……

- 胃(胃潰瘍、慢性胃炎)

- 腸(十二指腸潰瘍、ひどい便秘)

- 肝臓(急性肝炎、慢性肝炎)

- すい臓や腎臓の機能の低下(糖尿病など)

- 逆流性食道炎

- 甲状腺機能低下症

- 風邪やインフルエンザ

また、病気でなくても次のようなものが原因で食欲不振になることは珍しくありません。たとえば……

- 妊娠、つわり

- 春バテ・夏バテ

- 運動や睡眠不足など生活の乱れ

- 加齢

- 精神的なストレス

病気が原因で食欲不振になる人もいますが「精神的なストレスが原因で食欲不振になる人」が圧倒的に多いのではないでしょうか?

そこでストレスと自律神経と食欲不振の深い関係についてわかりやすくお伝えします。

スポンサーリンク

おもな原因はストレス

こんな経験、ありませんか?

*-*-*-*-*

結婚式でのスピーチ。すごい緊張で食欲がなかったのに、スピーチが終わってホッとしたとたんに食欲が出てきた。

*-*-*-*-*

子供の合格発表の日。結果がわかるまでは心配で心配で。でも「お母さん、合格したよ!」の電話で「よかった~」と安心したとたんにお腹がすいてきた。

*-*-*-*-*

緊張や不安やストレスが原因で食欲がなくなる。でも安心したとたんに食欲が出てくる。なにも珍しいことではありません。

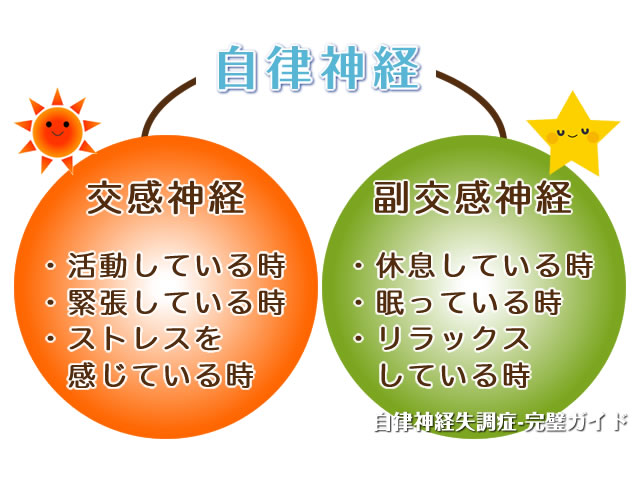

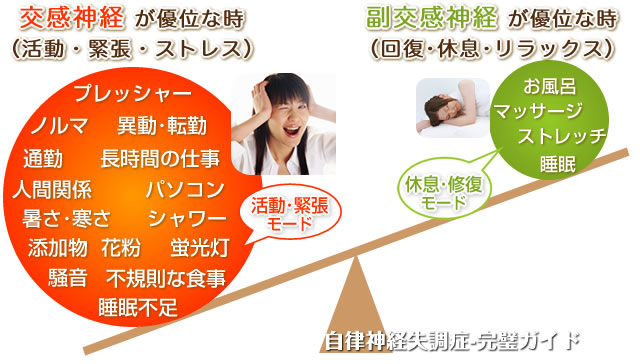

緊張やストレスを感じている時は、交感神経がはたらいて食欲がおさえられる。リラックスしているときは、副交感神経がはたらいて食欲がわいてくる。これが自律神経のメカニズムです。

ですので、緊張していたり強いストレスを感じている時に食欲不振になるのは当然のこと。なにも心配はいりませんが……

ストレスの多い生活で慢性的な食欲不振になる

食欲不振が頻繁におきる、日常的に食欲不振を感じる、というのは心配です。

ストレスの多い毎日を送っている人は、交感神経ばかりがはたらいてしまうので、食欲をつかさどる副交感神経が十分にはたらけなくなってしまいます。

胃や腸などの消化器系は、副交感神経がはたらいている時に活発に動きます。

ホッとして食欲が出るのも副交感神経に切りかわった証拠。そして、栄養を消化・吸収するのも疲労物質や老廃物を体から排出するのも、副交感神経の仕事です。

食事をすると吐き気がしたり胃の調子が悪くなる。これはストレスで交感神経が活性化しすぎて胃腸がはたらけない状態になっているので、食べ物を拒絶してしまうことが原因なのです。

※参考サイト:厚生労働省 e-ヘルスネット「ストレス」

ではストレスからくる食欲不振の症状とは具体的にどのようなものでしょうか?

スポンサーリンク

食欲不振の症状とは?

食欲不振のおもな症状はこちらです。

- 食べ物を見ても食べる気がしない

- 美味しそうだなぁ、とは思うのに口に運ぶ気が起きない

- 食べると吐き気をもよおす

- 好きな食べ物のはずなのに、食べてる最中に吐き気をもよおす

- 食べた後は胃の調子が悪い

- 食べ物を見ただけで胃液を吐いてしまう

このような食欲不振を感じたり食べると吐き気をもよおすのは、ストレスによる自律神経の乱れが原因。

また、下痢、便秘、微熱、冷え、体がだるい、重たい、疲れがとれない、といった食欲不振以外の不調も感じるのが、自律神経の乱れが原因である食欲不振の特徴です。

そんな食欲不振。解消するにはどうしたらよいのでしょうか?

そこで次は、自律神経からくる食欲不振を解消するためにふだんの生活でできる5つの解消法についてお伝えします。

食欲不振の5つの解消法とは?

ストレスが多く、交感神経ばかりはたらいてしまうことが原因の食欲不振。

解消するためには……

- ストレスを減らすこと

- 副交感神経をはたらかせること

が必要です。とはいえストレスを減らすことは難しいでしょうし、もしできるのであればとっくに減らせていますよね?

そこで、毎日の生活の中で副交感神経をはたらかせて食欲不振を解消するための方法として、次の5つの方法をご紹介します。

- 食べ物

- お風呂

- 体内時計を整える

- 運動

- 体の緊張をほぐす

1.食べ物で食欲不振を解消しよう

副交感神経をはたらかせやすい食べ物があります。

食物繊維の多い食べ物

玄米、全粒粉、キノコ類、海藻類、ごぼう、そば、西洋かぼちゃなど。

食物繊維が豊富に含まれている食べ物は、消化吸収の作用の際、腸などの消化器官をゆっくりと動いていきます。腸の中を食べ物がゆっくりと進むと副交感神経が優位にはたらいてくれます。

※参考サイト:農林水産省「ビタミンと食物繊維」

姉妹サイトですが1食分あたりで食物繊維の多い食べ物をくわしく紹介しています。

食物繊維の多い食べ物ランキング!【1食分あたり】で75位まで!

すっぱいもの、からいもの

お酢、レモン、唐辛子、わさび、しそ、梅干しなど、すっぱいものや辛いものは副交感神経のはたらきを活発にします。

これは「嫌悪反応」というもの。すっぱいものやからいものは、実は体にとってはイヤなもの。「イヤなものが入ってきた!すぐに体から出さなきゃ!」と反応して副交感神経をはたらかせてくれます。

発酵食品

味噌、納豆、漬物、キムチ、ヨーグルト、乳酸菌など、発酵食品にも自律神経を整えるはたらきがあります。

2.お風呂につかって食欲不振を解消しよう

お風呂に入ればこりかたまった体もジワーッとほぐれて気分もリラックス。日中でもっとも副交感神経が活性化するのもお風呂に入っている時間だと言われています。

食欲不振の解消とお風呂は直接関係ないように思えるかもしれません。でも解消するために一番大切なことは、副交感神経にすること。

お風呂で心と体の緊張をほぐしてあげることは、食欲不振の解消だけでなくさまざまな不調の解消にとても効果的なのです。

湯船の温度は、体温プラス4℃を目安に心地よいと感じる温度。無理して湯船に長時間つかって、のぼせてしまっては逆効果。湯船につかる時間も、心地いいと思える程度にしましょう。

副交感神経を優位にするお風呂の入り方についてはこちらでくわしく紹介しています。

副交感神経を優位にするお風呂の入り方とは?湯温、湯船につかる時間など

3.体内時計を整えて食欲不振を解消しよう

副交感神経をはたらかせるには、体内時計を整えることも大切。寝つきが悪い、目覚めが悪い、というのは体内時計が狂っている証拠です。

朝起きたらまず日光。3分でも5分でもOKです!

窓越しの日光では効果は半分。ベランダに出たり窓を開けたりして、日光を直接浴びてください。朝しっかり「ON」にできれば、夜も「OFF」になりやすくなります。

そして早寝早起き。急に早く寝るのが難しくても、朝起きる時間を5分ずつでも10分ずつでも早めていけば、夜寝る時間も徐々に早くなっていきます。

最後に食事の時間。朝ごはんはいつも7時半、お昼は12時、夕ご飯は8時、というように食事の時間を決めましょう。3食とも時間をそろえなくても「朝ごはんだけは毎日7時半頃に食べよう」などできるところから始めてください。

体内時計を整える方法についてはこちらでくわしく紹介しています。

体内時計を整える3つの方法とは?

4.軽い運動で食欲不振を解消しよう

軽い運動はストレスでかたまった筋肉を適度にほぐして副交感神経をはたらかせてくれるだけでなく、食欲増進にもつながります。

まずは散歩からでOK。始めることが大切です。ウォーキング、ジョギング、水泳などはさらに効果的。体を動かして固くなっていた筋肉がほぐれれば、副交感神経もはたらきだします。適度な運動で食欲もわいてくるのではないでしょうか。

散歩が自律神経を整える効果についてはこちらをご覧ください。

散歩は自律神経を整える!いつが効果的?散歩のしかたは?

自律神経を整えるウォーキングについてはこちらでくわしく紹介しています。

自律神経を整えるウォーキングのしかたとは?いつがいい?何分くらい?

5.ストレッチやマッサージで体の緊張をほぐそう

マッサージをしてもらってトロ~ンと眠たくなったこと、ありませんか?

これは全身の筋肉がほぐれて副交感神経がはたらき始めた証拠。体だけでなく気分までリラックスしますよね。

自律神経からくる食欲不振は、ストレスで交感神経ばかりがはたらいてしまうことが原因。筋肉がほぐれて副交感神経がはたらきだせば、食欲不振の解消にもつながりますね。

とはいえ、マッサージや整体に毎日通うわけにはいきません。そこで……

自分でこまめに体をほぐそう

ふだんの生活の中で自分でこまめに体をほぐすのが一番です。

41度くらいの湯船にゆったりとつかる。お風呂あがりや寝る前にストレッチをする。

家事や仕事の合い間に首・肩・腕をまわす。自分で体をもみほぐす。散歩などの軽い運動もいいですね。

ほかにも自分でしっかりとほぐす方法があります。自宅で簡単。時間もかけずにできるので試してみてください。

*-*-*-*-*

この記事の執筆者:

株式会社ナチュラルハーモニー代表 斉藤豊

1995年から栄養補助食品の販売業務をきっかけに栄養学を学ぶ。以来、健康食品・健康器具など10年の業務経験とともに整体師から自律神経など体のしくみを学び、2006年に健康通販(株)ナチュラルハーモニーを設立。

リラックスジェル「プアーナ」、内科医・医学博士の堀田忠弘先生考案・監修「野菜力で輝け」、医学博士の吉村尚子先生開発の和漢の健康茶「浄活茶」など天然由来100%の健康商品を販売して今年で18年目を迎える。※執筆者プロフィールはこちら

*-*-*-*-*

スポンサーリンク